運用に賭ける日々

運用に賭ける日々

語り手:酒匂信匡(さこう・のぶただ)

● 打ち上げの日

2003年6月30日。

待ちに待ったキューブサットの打ち上げの日。午後11時半にロシアのプレセツクという小さな町にある射場から、キューブサットの打ち上げが予定されていました。この日のために、この数年間を費やしてきたといっても過言ではありません。キューブサットのミッションを決めるときからずっと関わってきて、とうとうこの日がやってきたという感じでした。

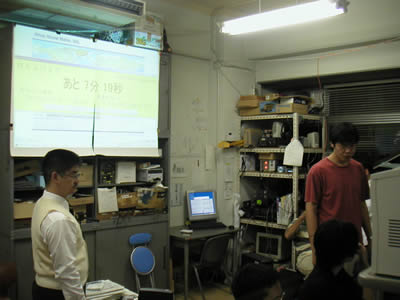

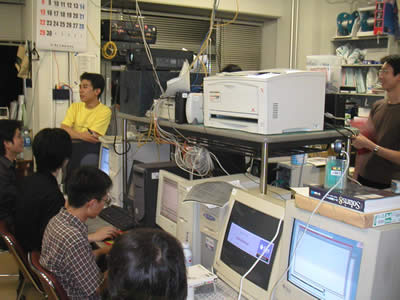

その日、私は白いベストにネクタイをしていました。アポロ13のFlight director (飛行主任)ジーン・クランツにちなんだということもありますが、一人で宇宙へ飛んでいくキューブサットのためにもきちんとしたかっこうで送り出してやりたかったのです。開発をいっしょにやってきた仲間の多くは卒業していましたが、みんな続々と研究室に集まってきました。狭い研究室に、新旧のメンバーたちがひしめきあうようにして、その「とき」を待ちました。プロマネだった津田は卒業していて、それを引き継いだ永島も博士論文にかかりはじめていましたから、運用プロマネとして、私が指揮をとりました。私はちょうど論文を書き終え、就職までに少し時間があるという時期だったのです。

いちばんまわりを見渡せる場所に小さな机をおいて、私はそこにずっと立っていました。みんなから見える位置にいたほうがよいだろうと思い、「固定点」に立っていたわけですが、結果的にそこから指示をまわりに出すための司令塔のようになりました。

そのときが迫ってくる中、かねてから打ち合わせていたとおりに配置につきました。ロシアの管制室にいる中村と江野口とのチャットも開始し、準備は万端でした。私はプロマネとしての任務遂行が自分にとって最優先で最重要と決めていましたから、自分の感情はおさえ何が起こっても冷静で明晰な判断がとれるようにしようと思っていました。嬉しいとか悔しいといった感情は正確な判断を阻害しますからね。ただ、気持ちがまったく昂ぶっていなかったかというとやはりそういうことはなく、テンションは相当に高かったですね。

● BBM並みの地上局

実際に衛星が打ちあがってからが、衛星の本領発揮といいますか、実際のミッションを遂行する大事な本番になります。ということはよくわかっていたのですが、打ち上げるまでは衛星のことにかかりきりで、地上局の整備は後回しになってしまっていました。衛星のほうは、BBMからEM、FMと何回もつくって試験をして、ということを繰り返していたのですが、衛星からの電波を受ける地上局のほうは、BBMレベルで訓練不足のままに本番に突入してしまいました。

そういうわけだったので、打ち上げの日は奇跡のようにコマンドも通り、パケットも取れたんですが、その後は苦労しました。やりながらだんだんに精度をあげていくしかありませんでした。

● 冷えすぎの誤解

XI-IVにはいろいろなセンサーをつけていて、そのデータが送られてくるのですが、温度や電池電圧がいつも低くて、心配でした。電池電圧は電池残量を示しますから、それが低いということは、正常なFM送信(高速通信)ができないわけですから、心配していましたが、電池残量0からでも回復できる特殊機能をつけていましたので、衛星が死ぬことはないとは思っていました。しかし、この値は決して満足できるような健全なものではありませんし、原因がわからなかったので悩みました。

打ち上げてから3日後に、原因がわかりました。衛星の温度や電圧がおかしいのではなくて、それをはかる目盛りのほうがおかしいのではないか、ということです。狂ったはかりで測れば狂った数値が出てきますよね。このことを津田が見つけ、二人で検算しました。補正すると、値は正常になりました。より精度を高めるためには、もっとデータが必要でしたので、データをたくさん集めては補正を加えていきました。

なぜ、このようなことが起こったかですが、これは、キューブサットが条件のよい軌道に入れてもらったため、と考えています。実は、二つ目のBBM「XI-II」の製作段階で、この可能性についてはすでに検討していたんですが、すっかり忘れておりまして、しばらくたってから思い出しました。当初予定していた軌道と違って、ほぼいつでも太陽があたる軌道に打ち上げてもらったので、太陽電池パネルは常に電池を生産しつづけることになり、電力に関する種々の条件が全て非常に良かったわけなんです。そのような場合には、目盛りが狂ってしまうことがありそうだと思っていましたが、現実に起こってしまいました。設計段階で検討していたときには、仮におきたとしても、それは定規の目盛りが狂うだけで、衛星本体の生命維持には影響がないし(むしろ、電力満タンで死ににくい)、起きる確立が低く、かつ生命維持に本質ではない問題に対処して本来の機能を劣化させるべきではないという結論だったと思います。

とにかく、衛星の状態は冷えすぎでもなく、低血圧ならぬ低電圧でもなく、正常だったわけです。つまり、FMパケットがうまく受信できないとすれば、それは電圧不足が理由なのではなく、別のところに理由があるということがはっきりしました。

● リセットと上書きプログラム

温度の問題のほかに、何度もリセットがかかってしまうという問題がありました。リセットがかかると上書きしてしまうようにプログラムを組んでいたので、画像取得ミッションでは致命的でした。帯域幅が狭くて、パワーも小さいので、一度におろせるデータ量が少なくて、一枚の画像をおろすのに2、3日かかるわけなんですが、その間にリセットがかかってしまって、せっかくおろし始めた画像がおじゃんになってしまうという経験を何度もしました。

なぜ上書きしてしまうようなプログラムにしたかというと、XIの目的は「バスの軌道上実証」つまり宇宙空間で「生きのこる」ことだったということに尽きます。写真撮影はおまけのミッションだったわけです。そのため、本来の目的である「生存」のため、なにか異常があればとにかく初期状態に戻ることを基本としました。初期状態に戻る理由は

- 状態が分かっている:衛星の状態を見なくても分かる。記憶があれば、それに引きづれれて無限ループから脱出できない可能性がある。

- その状態の試験がしやすい:起動1年後の(本当の)状態を試験するには1年待たねばならないのに対して、初期状態は電源投入すればいつでも作り出せる。

- 最初からやり直す:アンテナ展開、ハイバネーションモード移行など初期の重要な作業を何度もやり直せる。(何度失敗してもよいから、一度成功すればよい。)

があります。

ですので、上書きするプログラムを組んだのは設計思想どおりで、それに対するデメリットも理解した上でのことです。これも全て「生存」のためで、今回「生存」することが分かったので、次のときには「最低限の文化的生活?」を目指すなり新しい設計思想になると思います。

リセットの原因は特定できないままでしたが、幸いなことに次第にリセットが起こる頻度が減ってきました。これもなぜそうなったのかはまだわかっていません。

● 運用中の突発リセット直撃

衛星運用は、衛星が可視(アンテナが衛星からの電波をキャッチできる)状態のときしかできません。一日に数回、十分から十五分程度の間に、すべての作業をこなさなければなりません。違法電波使用でどこかのおじさんの声が聞こえたり、コマンドがうまく通らなかったり、予定どおりにいくことはあまりありません。運用マニュアルを作ってはありますが、突発的に何かが起こると、その場での対応をしなければなりません。

運用しはじめてまもないときだったと思いますが、可視中ビーコンを受信しているときに、突然通信が途絶えてしまいました。これは、当初想定していた故障対策には想定されていない事象でした。その瞬間、4年生は顔ごと私の方に振り返り、修士1年は目だけ私を見、修士2年は顔も目も自分の持ち場から離れずに、耳だけを傾けました。如実に不安感と自信が表れたのが印象的でした。

運用責任者としてはそんな状況を見つつ、頭の中ではフル回転で解決策をまとめて、指示を出さなければなりません。通常、地上局から送信する命令は事前に予定したものを「送信ボタン」を押して送信するのですが、このときは急遽マニュアルに切り替えて、コマンドを頭の中で組み立てて口頭で伝えて、打ち込んで送ってもらいました。こういうのは、大型衛星にはない機動力だと思います。幸い、後からゆっくり考えても正しい状況推論でベストの対応だったと思います。

● 最後の日

私は、運用責任者として、打ち上げの日から約1ヶ月(正確には6/30 - 7/22)にわたって、研究室に寝泊りしていました。服は少し持ってきていたし、研究室で洗濯したりしてしのぎました。風呂は、学内にプールやジムがあってそこにシャワーもあるので、早朝と夕方の運用の間に行っていました。8月から就職することになっていましたので、後任の運用プロマネである永井に引き継ぎ、7月29日の私の誕生日に、5年以上お世話になったISSL中須賀研究室から撤退しました。

いろんなことがありました。この1ヶ月は、私の人生の中で忘れがたいですし、また、これほどたくさんお菓子を食べたのも初めてでした。眠気を振り切るために、大量のお菓子を毎日補充して、みんなで食べていました。大きな円筒形の缶のなかにスナック系のお菓子をどんどんつぎたしていくんですが、底の方にお菓子の地層ができたのはおっかし〜(筆者注:酒匂さん独特のダジャレです)かったです。

最後の日に屋上に出て、地上局のアンテナの横で、自分の小さな無線機でCW(ビーコン)を受信したとき、なんともいえず安堵したことを覚えています。